应收票据是由付款人或收款人签发、由付款人承兑、到期无条件付款的一种书面凭证。其最长有效期为6个月(电子票据的最长有效期为1年),因此企业在此方面舞弊的可能性不大。此外,电子商业汇票系统(ECDS)具有记载票据债务人的历史兑付信息的信用环境,可对票据债务人的违约行为构成有效约束与识别。

与应收账款相比,票据信用程度更高、流动性更强,还有免计提减值准备、可贴现、可背书转让等优点。另外,应收票据仅须披露总额而无须披露前五名客户金额等信息,投资者无法通过财报了解更多信息。

按承兑人的不同,应收票据分为两种。一种是银行票据,经银行承兑到期无条件付款,这就把企业之间的商业信用转化为银行信用,因此风险可以忽略不计。我们进行财务分析时,有时可直接将其视同现金(除非银行本身信用堪忧)。但如果银行票据主要来自经销商,我们应该注意调查经销商是否有经营困难。

另一种是商业票据,银行不对商业票据无条件兑付,但是由于票据的贴现期比较短,所以商业票据相当于期限比较短、风险相对较低的应收账款。票据到期后,若对方仍未付清,则贴现等权利灭失,但仍享有其他方面的权利,此时转为应收账款再计提减值。

因此,同样是票据,作为投资者,我们与企业一样,更青睐银行票据而非商业票据。

一、应收票据、现金流

因为应收票据最长有效期为6个月(电子票据的最长有效期为1年),故而深知此点的财务人员基本不会把造假的主意打在该科目上。但常言道“凡事有例外”,我们是否可以通过现金流及背书转让金额来判断金额较大的应收票据的真实性呢?

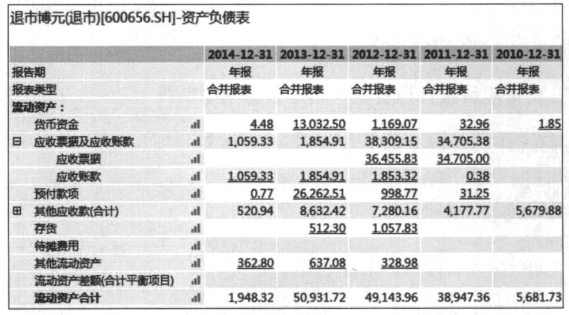

(一)博元投资:背书转让不产生现金流

博元投资现已退市。经监管层调查后发现:

“2011年12月,博元投资为掩盖股改业绩承诺款未真实履行的情况,虚构付款3.35亿元购人面值3.47亿元的银行承兑汇票;经查,上述票据均无前手的背书记录,且存在博元投资与银行提供的票据复印件的票面信息、票面样式、印章位置不一致,或者相关票据在承兑银行查无相应票号的情况。”

从图1–1的流动资产明细也可以看出,博元投资的造假始于2011年,而后在2012年仍延续虚构票据这一策略,但在2013年,博元投资将造假策略更改为转人预付款与货币资金中。

票据在结算时会在现金流量表留痕,但如果有背书并用于支付的话,那么票据将不计入现金流量表中。票据的有效期限为6个月(至多一年),因此一般而言,票据在到期后,要么结算后计入现金流入,要么背书后用于支付。

但在博元投资2012年经营活动现金流中,上市公司收到其他与经营活动有关的现金及支付其他与经营活动有关的现金都只有6200万元的应收票据到期收回款与支出。那么,扣除0.62亿元之后,剩余的2.85亿元应收票据按理说必须以背书形式支付,但这又与营业成本、存货、预付款等金额不匹配。有人认为这是一种异常。

然而我们发现,博元投资2012年年报称:报告期公司持有票据到期,采用以票易票的方式,取得天津同杰科技有限公司背书转让的银行承兑汇票44张,面值3.65亿元,确认票据贴现利息收入1893万元。

因此,现金流问题可以用“资产置换”来解释。事实上,我们认为博元投资最大的破绽还是“资产负债率超过90%却不去偿债反而买人票据”,这种行为十分反常。

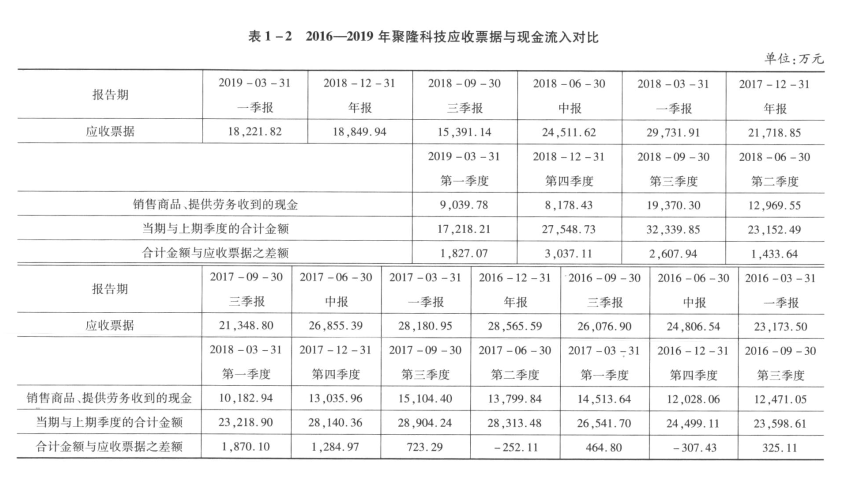

(二)聚隆科技:现金流可辅助估算票据期限

我们统计了A股全部上市公司2018年年报所披露的应收票据金额与营业收入,并对应收票据与营业收入的比例做了一个由高到低的排序,聚隆科技(300475.SZ)排名第四。

在招股说明书中,聚隆科技虽称“自2010年6月起,海尔基本以海尔集团财务有限责任公司为承兑人的电子商业汇票支付公司货款”,但还有这样一句话,“客户通常在信用期满后,以6个月期限的银行承兑汇票或商业承兑汇票支付货款,导致公司的应收票据余额较大”。

期限有多久该如何判断?也许可以借助现金流。表1-2是聚隆科技近三年的数据。

我们将上市公司每个季度期末的应收票据金额与接下来两个季度销售商品、提供劳务收到的现金之和做比较(后者减去前者),以求得差值,如表1-2所示。假如上市公司在此期间并未对票据做背书且期限均为6个月,那么理论上来说,其差值应为正数。

不过,我们能明显发现表1-2中两处差值为负的阶段:一个是2017年6月底,另一个是2016年底。然而,聚隆科技2016年年报与2017年半年报均称,上市公司无“终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据”,亦无“因出票人未履约而将其转应收账款的票据”。

在上述讨论中,甚至还没考虑现货交易以及应收账款的现金流入,因此我们能够较明确地判断,上市公司很可能有相当一部分票据为电子票据,且期限长达1年。

(三)总结:现金流判断票据作用有限

票据有期限这一常识已深入财务人员之心,恐怕很难有上市公司在应收票据科目造假时不考虑现金流问题,因此这个科目只能短期藏匿少部分异常金额,很难长期成为主要的舞弊方式。不过,现金流量表也许可以用来辅助我们判断上市公司应收票据的期限究竞以6个月为主还是更长(尽管适用范围不广),判断票据账期可能是其唯一应用价值。

以上内容来自于《财报背后的投资秘密:“韭菜的”自我修养》